Standhalten: Spiritualität in stürmischen Zeiten

Jedes Gebet hat einen Klang und eine körperliche Gestalt.“

(Dschalāl ad-Dīn ar-Rūmī)

Das Schlamassel, in dem unsere Welt sich befindet, hat in der religiösen Sprache der Bibel mit jenen sozialen und politischen Macht- und Unrechtsstrukturen zu tun, die als „Mächte und Gewalten“ bezeichnet werden. Sie gehören weder zur Kategorie „Person/Lebewesen“, noch ins Reich der Dinge und Gegenstände. Sie wirken sich im Denken, Fühlen und Handeln einzelner Menschen und menschlicher Gemeinschaften aus. Sie haben sich in die Geschichte und ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben. Daher greifen auch nichtreligiöse Menschen – Forscher, Künstler, Aktivisten – immer wieder auf religiöse Begriffe zurück, wenn sie die das Ringen um eine bessere Welt beschreiben: Es ist eine spirituelle Aufgabe.

Wenn im Folgenden von Spiritualität die Rede ist, muss zunächst ein verbreitetes Missverständnis aus dem Weg geräumt werden. Menschen, die spirituelle Übungen machen (beten, meditieren, fasten etc.), versuchen dabei keineswegs, sich von ihrem Leib zu lösen oder der materiellen Welt zu entkommen. Das Ziel ist nicht die totale Vergeistigung (weil man beispielsweise alles Physische als minderwertig betrachtet). Spiritualität ist vielmehr untrennbar verbunden mit unserer Leiblichkeit als Geschöpfe Gottes. Und das heißt auch: unserer Sinnlichkeit, Verwundbarkeit und Vergänglichkeit.

Besonders am Anfang und am Ende menschlichen Lebens ist das mit Händen zu greifen: Der erste Atemzug, Hunger und Durst, der Kraft- und Balanceakt der ersten Schritte, die Zeugung neuen Lebens und allen Formen des Leidens und Alterns. Selbst psychische Leiden sind in Mimik und Körperhaltung, Bewegung und Stoffwechsel tief in unsere materielle Existenz verflochten. Die Praxis der Folter als extremster Form der Machtausübung zielt darauf ab, Menschen durch körperlichen Schmerz und Todesangst innerlich zu zerstören und ihren Willen zu brechen. Daran erinnern die Wundmale des auferstandenen Christus in der biblischen Überlieferung und der christlichen Kunst: Leid gehört zur menschlichen Existenz, die Erinnerung daran wird nicht ausradiert, aber es behält auch nicht das letzte Wort in dieser Welt – das gehört der Liebe, die stärker ist als der Tod.

Denn nicht nur der Schmerz und die Schrecken, sondern auch die Freuden des Lebens sind sinnlicher Natur: Die frische Seebrise in den Haaren, feuchtes Gras unter den Fußsohlen, ein Kuss oder eine Berührung auf der Haut, der Klang einer Symphonie oder der Stimme eines geliebten Menschen, die Farben eines großartigen Gemäldes, der Genuss von gutem Wein und frischem Brot. Spirituell wache und sensible Menschen sind Menschen, die sich ihres Körpers intensiv bewusst sind. Rowan Williams, der frühere Erzbischof von Canterbury, schreibt über die Meditation: „[…] es ist eine Zeit, in der du deinen Leib wahrnimmst als einen Ort, wo sich das Leben ereignet und wo deshalb auch Gott »sich ereignet«: ein Leben, das in dir gelebt wird.“

Photo by Parker Johnson on Unsplash

Nicht von ungefähr zieht Paulus in seinem Kapitel über christliche Askese (der griechische Begriff für Übung oder Training, vgl. 1. Korinther 9) den Vergleich zum Sport. Seine Wortwahl von der „Unterwerfung“ des Leibes klingt für uns recht drastisch, wir würden es heute vielleicht eher so ausdrücken: Der Sportler ist sich seines Körpers bewusst, er ist auf einen gesunden, funktionsfähigen Körper angewiesen, daher achtet er auf eine angemessene Ernährung und ausreichend Bewegung. Letzteres wird intensiviert, andere Dinge wie durchzechte Nächte oder allzu üppige Mahlzeiten werden reduziert, um einen gesunden Lebensrhythmus zu fördern. Christliche Spiritualität intensiviert ganz analog dazu die Aufmerksamkeit und reduziert dafür auf bestimmte Zeit andere Reize: Stille macht empfänglich für die leisen Töne, und Fasten (ob als vollständiger oder teilweiser Verzicht auf gewohnte Nahrung) schärft die im Alltag abgestumpften Sinne neu für den Duft und Geschmack der Dinge, die wir zu uns nehmen.

Wo der Leib in der spirituellen Praxis weder verklärt noch verleugnet wird, da wächst auch die Sensibilität für die Schöpfung insgesamt. Sie ist so viel mehr als nur ein industrieller Rohstoff, den man sich zu nutze macht. Das hat Folgen: Überall da, wo ein positives Verhältnis zu Natur und Schöpfung vorherrschte, hatten Frauen einen besseren Stand in der Kirche – bei den keltischen Christen, bei Franziskus von Assisi oder Hildegard von Bingen. Und dort, wo Frauen von Männern verachtet und unterdrückt wurden, stellte sich meist auch kein ungetrübtes Verhältnis zur Natur noch zum eigenen Leib ein.

Bei einer gesunden Spiritualität geht es erstens darum, mit Gott, dem Leben und mir selbst in Kontakt zu kommen – empfänglich zu sein, aufmerksam, klar und sensibel. Es geht zweitens darum, eine gesunde Distanz zu finden zu dem, was mich von innen und außen bestürmt und antreibt – frei zu werden von Illusionen, Gier oder Angst. Und drittens geht es darum, Spannungen auszuhalten und dem Gegenwind standzuhalten, ohne dabei auszubrennen oder verbittert zu werden. Der Autor und Aktivist Parker Palmer betont, dass die Öffnung für Gott immer auch die Öffnung für eine Erkenntnis der Wahrheit ist, über die wir nicht verfügen: „Authentische Spiritualität will uns öffnen für die Wahrheit – was auch immer die Wahrheit ist, wohin auch immer die Wahrheit uns führt. Eine solche Spiritualität diktiert nicht, wohin wir gehen müssen, sondern vertraut darauf, dass jeder Weg, den wir mit Integrität gehen, uns zur einem Ort der Erkenntnis führt. Eine solche Spiritualität macht uns Mut, Vielfalt und Konflikt zu begrüßen, Ambivalenz auszuhalten und das Paradoxe anzunehmen.“ Ein Blick in die Zeitungen und sozialem Medien zeigt, wie schwer das heute vielen Menschen fällt und wie kompliziert dieser Mangel die Suche nach Lösungen für die gegenwärtige Krise macht.

Absichtslos, aber nicht wirkungslos

Wir stoßen hier auf ein kleines, aber wichtiges Paradox: Einerseits lebt Spiritualität davon, dass sie absichtslos praktiziert wird. Sie ist kein Mittel zum Zweck. Wenn wir sie benutzen, um unser Leistungsvermögen oder Wohlbefinden zu steigern, wenn wir mit spirituellen Übungen auf ein bestimmtes Ergebnis hinarbeiten, dann sind wir nicht mehr offen für das Unerwartete. Die Sache wird zum Krampf. Andererseits aber bleibt die absichtslose Offenheit – für Gottes Geist, für andere, für das, was sich am Grund meiner Seele regt und zeigt – nicht ohne Wirkung, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Franz Jalics war ab 1974 als Priester des Jesuitenordens zusammen mit seinem Orlando Yorio in Buenos Aires im Armenviertel Bajo Flores tätig. Die beiden gerieten auf eine Fahndungsliste des Militärs, das – wie wir heute wissen – nach dem Putsch vom 23. März 1976 bis zu 30.000 Menschen ermordete. Die beiden Priester wurden am 23. Mai 1976 verschleppt und erst nach fünf Monaten Haft in einem Foltergefängnis auf internationalen Druck hin freigelassen. Die Geschichte der beiden wurde 2013 weltweit bekannt, als der damalige General des Ordens in Argentinien, José Maria Bergoglio, zum Papst gewählt wurde. Jalics schrieb damals:

„In der Annahme, dass auch wir mit den Guerilla zu tun haben, wurden wir verhaftet. Nach einem fünftägigen Verhör hat uns der Offizier, der die Befragung geleitet hat, mit diesen Worten entlassen: »Patres, Sie hatten keine Schuld. Ich werde dafür sorgen, dass Sie ins Armenviertel zurückkehren können.« Dieser Zusage zum Trotz wurden wir dann, auf eine für uns unerklärliche Weise fünf Monate lang mit verbundenen Augen und gefesselt in Haft gehalten.“

Zweifellos diente das Anketten und Verbinden der Augen ebenso wie die falschen Versprechungen dem Ziel, die Gefangenen zu brechen und psychisch zu vernichten. Die beiden rangen mit Wut über die falschen Beschuldigungen, Angst vor einer drohenden Hinrichtung und der Verzweiflung, wenn wieder eine Woche vergangen war, ohne dass die versprochene Freilassung erfolgte. Jalics überstand diese Leidenszeit nach eigener Auskunft vor allem durch das Jesusgebet: „Wir beide hatten schon lange zuvor begonnen, mit der einfachen Wiederholung des Namens Jesu zu meditieren. Tagein, tagaus, von morgens bis abends blieben wir bei diesem einfachen Gebet.“

Jalics und Yorio erfuhren nach ihrer Freilassung im Oktober 1976, dass von den 6.000 Menschen, die diese Einsatzgruppe verschleppt hatte, nur sie beide am Leben geblieben waren. Jaliczs kam über die USA nach Deutschland, wo er Exerzitienkurse gab. In diesem Zusammenhang bemerkte er, dass sich in der schweren Zeit der Entführung bei ihm „eine ganz große Änderung vollzogen hatte. Eine leichte Depression, die unterschwellig immer dagewesen war, wie auch eine gewisse Aggressivität waren vollständig verschwunden und kamen nie mehr zurück.“

Dietrich Bonhoeffers Briefe aus dem Gefängnis sind eines der bekanntesten Zeugnisse davon, wie ein profilierter christlicher Glaube sich in der Anfechtung – Bonhoeffer verwendet bewusst diesen Schlüsselbegriff aus Luthers Theologie – bewährt. Wir stoßen bei ihm, neben vielen Verweisen auf das Gebet, auf eine kontemplative Grundhaltung in den schwierigen Umständen der Haft: „… man nimmt diese täglichen Bedrohungen in das Ganze seines Lebens mit hinein. Ich beobachte immer wieder, dass es so wenige Menschen gibt, die viele Dinge gleichzeitig in sich beherbergen können; wenn Flieger kommen, sind sie nur Angst; wenn es etwas Gutes zu essen gibt, sind sie nur Gier; wenn ihnen ein Wunsch fehlschlägt, sind sie nur verzweifelt; wenn ihnen etwas gelingt, sehen sie nichts anderes mehr. Sie gehen an der Fülle des Lebens und der Ganzheit der eigenen Existenz vorbei, alles Objektive und Subjektive löst sich für sie in Bruchstücke auf. Demgegenüber stellt uns das Christentum in viele verschiedene Dimensionen des Lebens zu gleicher Zeit; wir beherbergen gewissermaßen Gott und die ganze Welt in uns.“

Diese Möglichkeit, über die augenblickliche Stimmungslage hinaus zu sehen und sich von den unmittelbaren Umständen nicht überwältigen zu lassen, musste bewusst ergriffen werden. Wer sich gehen ließ und lieber im Selbstmitleid versank, durfte nicht auf Verständnis hoffen. In einem solchen Fall schlug Bonhoeffer durchaus kämpferische Töne an; er fand „es gibt eine Schwäche, für die das Christentum nicht zuständig ist und gerade für die will man es in Anspruch nehmen und beschmutzen. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Konturen klar bleiben.“

Jalics war durch sein Ausharren im Armenviertel eher versehentlich als vorsätzlich zwischen die Fronten der politischen Auseinandersetzung geraten, Bonhoeffer hatte seine kritische Haltung zum NS-Regime sehr bewusst gewählt und vertreten. In beiden Fällen lässt sich ihre spirituelle Praxis und die Haltungen, die sich aus ihr ergeben, aus ihrem aktiven und passiven Widerstand nicht wegdenken. Dieser Bezug hat grundlegende Bedeutung, und es erscheinen hier viele Elemente, die in den mystischen Traditionen oft mit der bildhaften, poetischen Sprache der Innerlichkeit beschrieben werden, die die sozialen Verhältnisse und politische Ereignisse bestenfalls andeutet, gelegentlich auch ganz ausblendet.

Man könnte solche Erfahrungen als schöne Einzelfälle verstehen, würden sie sich nicht mit nüchternen wissenschaftlichen Beobachtungen decken. Barbara Bradley Hagerty berichtet in ihrem Buch „Fingerprints of God“, in dem sie den Dialog von Mystik und Neurowissenschaften beleuchtet, von klinischen Studien mit Franziskanerinnen und buddhistischen Mönchen. Obwohl das theologische Bezugssystem beider Gruppen völlig verschieden ist, ließen sich bei den Aktivitäten des Gehirns dieser gut trainierten Testpersonen dieselben Auswirkungen von Gebet und Meditation feststellen. Ähnlich wie sich beim Ausdauersportler der Ruhepuls verschiebt, so sind in der Meditation Geübte in der Lage, schneller wieder zu einem seelischen Gleichgewicht zurückzukehren, sie sind deutlich empathischer, sie sind wacher und fröhlicher. Zudem halten die positiven Zustände länger an, und sie zu erreichen erfordert weniger Reize von außen. Es gelingt ihnen, so wie Bonhoeffer mit Gott und der ganzen Welt verbunden zu sein, ohne von den einzelnen Erfahrungen überwältigt zu werden.

Der Psychiater Daniel Siegel schreibt in seinem Buch „Mindsight“, dass jener Bereich des menschlichen Gehirns, in dem bei den Franziskanerinnen und den buddhistischen Mönchen die größte Aktivität festgestellt wurde, wenn sie beteten und meditierten, für das Bewusstsein eine wichtige Rolle spielt. Er reguliert den Körper, sorgt für das emotionale Gleichgewicht, dämpft die Furcht, fördert Mitgefühl, Intuition und Verantwortungsbewusstsein; die Kommunikation verläuft in besserer Abstimmung und Reaktionen auf Impulse wie Zorn und Angst können differenzierter und flexibler ausfallen. Siegel verwendet dafür den Dreiklang Openness, Observation und Objectivity. Ähnlich gelagert sind die drei deutschen Begriffe, mit denen Maria-Anne Gallen und Hans Neidhardt den „inneren Beobachter“ charakterisieren: Absichtslos statt zweckgerichtet und ergebnisfixiert, akzeptierend statt wertend und voreingenommen, aufmerksam statt zerstreut und abgestumpft. Dieses kontemplative Zurücktreten macht es möglich, von der Bühne des eigenen Lebens in den Zuschauerraum zu wechseln. Und mit dem, was ich von dort aus sehen kann, bin ich nicht mehr nur Darsteller in diesem Stück, sondern ich werde zum Regisseur. Die Figur auf der Bühne bekommt neue Spielräume und Handlungsmöglichkeiten.

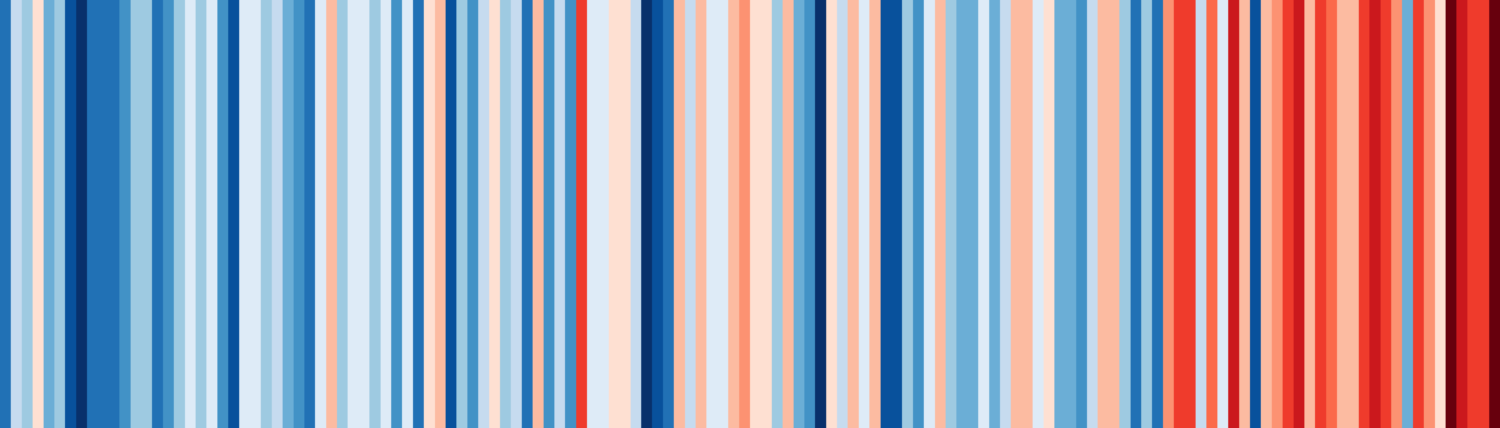

In einer Welt, in der das soziale wie das globale Klima immer extremer zu werden droht, sind solche Unterbrechungen und Spielräume ein gewaltiger Segen.