Reden wir über Monster: Warum sich so viele Menschen ohnmächtig fühlen

Irgendwann kam das antike Judentum an einen Punkt, an dem es die Großmächte, denen es ausgeliefert war, nur noch als Monster beschreiben konnte: Sie wüteten nicht nur auf den Schlachtfeldern der Antike, sondern wollten auch das religiöse Leben der unterworfenen Völker dominieren. Es war die Geburtsstunde der sogenannten „Apokalyptik“: Einer surrealen Beschreibung der Gegenwart, die traumatische Erfahrungen in grelle, drastische Bilder umsetzt.

Die Schriftgelehrten blickten zurück in die Geschichte und erkannten dort eine Abfolge immer brutalerer Reiche, die dem Frieden, der Befreiung Israels und der Heilung der Welt entgegenstanden. Im Kapitel 7 des Danielbuches erscheinen Assyrer, Babylonier, Perser und die Mazedonien unter Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern als gefräßige Fabelwesen aus dem Abgrund der Tiefsee:

Die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Dann stiegen aus dem Meer vier große Tiere herauf; jedes hatte eine andere Gestalt. Das erste war einem Löwen ähnlich, hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen; es wurde vom Boden emporgehoben und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Dann erschien ein zweites Tier; es glich einem Bären und war nach einer Seite hin aufgerichtet. Es hielt drei Rippen zwischen den Zähnen in seinem Maul und man ermunterte es: Auf, friss noch viel mehr Fleisch! Danach sah ich ein anderes Tier; es glich einem Panther, hatte aber auf dem Rücken vier Flügel, wie die Flügel eines Vogels; auch hatte das Tier vier Köpfe; ihm wurde die Macht eines Herrschers verliehen. Danach sah ich in meinen nächtlichen Visionen ein viertes Tier; es war furchtbar und schrecklich anzusehen und sehr stark; es hatte große Zähne aus Eisen. Es fraß und zermalmte alles, und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren war es völlig verschieden. Auch hatte es zehn Hörner.

Daniel 7,2-7

Indigene Völker haben die Ankunft der modernen Kolonialmächte vermutlich ähnlich albtraumhaft erlebt. Der südafrikanische Literaturnobelpreisträger John M. Coetzee beschreibt in seinem Roman „Warten auf die Barbaren“ die tödliche Mentalität der Macht. Und auch da erscheint das Imperium, als wäre es ein denkendes Wesen, das monströsen Schaden anrichtet: „Einzig ein Gedanke beherrscht das Unterbewusstsein des Reichs. Wie ist es möglich, nicht zu enden, nicht unterzugehen, seine Ära zu verlängern. Bei Tag verfolgt es seine Feinde. Es ist schlau und rücksichtslos, es schickt seine Bluthunde in jeden Winkel. Nachts nährt es sich von Katastrophenbildern: Plünderungen von Städten, Vergewaltigungen der Bevölkerungen, Pyramiden von Knochen, Verwüstungen weit und breit.“

Moderne Monster: Die Zwickmühle von Klima und Kapital

Wer oder was also steckt hinter diesen Monstern? Und kann man heute noch so reden? Tasten wir uns noch etwas näher heran: Vor 90 Jahren schrieb John Steinbeck den Roman „Früchte des Zorns“. Er greift übrigens im Titel auf eine Szene aus der Offenbarung des Johannes (der frühschristlichen Entsprechung zum Danielbuch) zurück und rückt damit alles in ein apokalyptisches Licht. Die Schicksale und Krisen, von denen er schreibt, sind unserer Zeit allerdings gar nicht unähnlich.

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise verließen viele Familien ihre Farmen und zogen als Wanderarbeiter nach Kalifornien. Die „Okies“ (viele stammten aus Oklahoma) waren aber auch veritable Klimaflüchtlinge: Trockenheit und Überbeanspruchung der Böden hatten dazu geführt, dass ganze Landstriche unfruchtbar waren. Der Wind trug die Reste des Ackerbodens in gewaltigen Staubstürmen bis an die Ostküste. „Dust Bowl“ nannte man das Phänomen damals. Sie waren also zwei Gewalten ausgesetzt: Der Natur (Hitze und Sturm) und dem modernen Plünderungskapitalismus, der Profite privatisiert und sozialen Kosten samt ökologischen Nebenfolgen auf andere abwälzt. Steinbeck findet erhellende Worte für dessen Mechanismen:

Wenn eine Bank oder Finanzgesellschaft das Land besaß, so sagten die Männer, die gekommen waren: Die Bank – oder die Gesellschaft – wünscht – braucht – befiehlt – muss haben – als sei die Bank oder die Gesellschaft ein Ungeheuer mit Gedanken und Gefühlen, das sie verführt hatte. Und jene, die das sagten, wollten keine Verantwortung für die Banken oder die Gesellschaften auf sich nehmen, weil sie Menschen und Sklaven waren, während die Banken Maschinen waren und Herren zu gleicher Zeit.

(…) Und die Landbesitzer erklärten das Arbeiten und Denken des Ungeheuers, das stärker war als sie. Ein Mann kann das Land halten, wenn er nur essen und Steuern bezahlen kann. (…) Aber siehst du, die Bank oder eine Gesellschaft kann das nicht, weil diese Kreaturen ja keine Luft atmen und sich nicht von Fleisch nähren. Sie atmen Profite und sie nähren sich von Zinsen. Wenn sie das nicht bekommen, sterben sie, wie du stirbst ohne Luft und ohne Fleisch. Es ist eine traurige Sache, aber es ist einfach so. Es ist einfach so. (…) Ein Mann auf einem Traktor kann zwölf oder vierzehn Familien ersetzen. Zahl ihm seinen Lohn und er macht die ganze Ernte. Wir müssen das machen. Wir machen es nicht gern. Aber das Ungeheuer ist krank. Irgend etwas muss mit dem Ungeheuer geschehen.

Sicher, riefen die Pächter, aber es ist unser Land. Wir haben es ausgemessen und umgepflügt. Wir sind darauf geboren und wir sind darauf getötet worden, wir sind darauf gestorben. Wenn es auch nicht gut ist, ist es doch unser Land. (…)

Tut uns leid, wir sind‘s ja auch nicht. Es ist das Ungeheuer. Die Bank ist nicht wie ein Mensch.

Ja, aber die Bank ist ja auch nur von Menschen gemacht.

Nein, da hast du unrecht – völlig unrecht. Die Bank ist etwas ganz anderes als Menschen. Jeder Mensch in der Bank hasst das, was die Bank tut, und doch tut die Bank es. Die Bank ist mehr als Menschen sind, das sage ich dir. Sie ist ein Ungeheuer. Menschen haben sie gemacht, aber sie können sie nicht kontrollieren.

Steinbecks Ungeheuer zerstören individuelle Existenzen, aber auch ganze Familien und Dorfgemeinschaften. Sie entwurzeln Menschen, indem sie ihnen buchstäblich den Ackerboden unter den Füßen wegnehmen. Sie sind von Menschen erschaffen worden, aber nun kehrt sich das Verhältnis von Herr und Knecht um: Menschen (selbst die Direktoren der Bank) sind nur machtlose Rädchen in dieser Profitmaschine. Um deren Überleben und ihren eigenen Wohlstand zu sichern, gehorchen sie unmenschlichen Sachzwängen: „Wir müssen das machen. Wir machen es nicht gern.“

Man kann aus diesen Sätzen den kalt lächelnden Zynismus der Funktionäre heraushören, der ihre Grausamkeit zur Notwendigkeit umdeklariert. Oder man kann sie als Indiz dafür lesen, dass die Repräsentanten der Bank (eines Regimes, irgendeiner Machtstruktur) tatsächlich von diesem bis zu einem gewissen Grad (der persönliche Verantwortung freilich nicht aufhebt!) instrumentalisiert werden. Dass ihnen die innere Freiheit fehlt, das Wohl der Menschen vor das des Ungeheuers zu stellen.

Das wäre ein Indiz dafür, dass solche von Menschen geschaffenen sozialen Gebilde eine gewisse Eigenmacht entfalten, auf die Menschen ganz unwillkürlich mit Ohnmachtsgefühlen reagieren. Und tatsächlich lesen wir in der Offenbarung des Johannes von dem einen Tier, sich die Züge aller vier Tiere aus dem Danielbuch einverleibt hat und nun das römische Imperium symbolisiert: »Wer kann sich mit dem Tier vergleichen?«, sagten [die Menschen auf der Erde]. »Und wer dürfte es wagen, sich ihm zu widersetzen?«

Zugespitzt könnte man sagen: Überall da, wo Menschen sich seltsam ohnmächtig fühlen und keinen anderen Weg mehr vorstellen können als den der Resignation und Kapitulation, da sind solche „Mächte und Gewalten“ am Werk. Das beginnt in dysfunktionalen Familiensystemen und reicht bis hin zur ebenso dysfunktionalen Weltwirtschaft. Diese Ohnmacht ist ein politisches Gefühl, und zugleich etwas Spirituelles, das uns nicht nur von außen bedrängt, sondern von innen heraus beeinflusst. Das subtile Signal „Widerstand ist zwecklos“ geht nicht durch den Filter der Vernunft in den Kopf, sondern unmittelbar unter die Haut. Fangen Sie im Freundeskreis eine Diskussion über die Schattenseiten des globalen Kapitalismus an. Und dann stoppen Sie die Zeit, bis die oder der erste aus der Runde sagt, dass es doch schlicht und einfach keine echte Alternative zum Kapitalismus gibt. In diesem Denken erscheint er wie eine Naturgewalt: Gegen die Schwerkraft ist ja schließlich auch kein Kraut gewachsen. Daher würden viele Menschen eher das Wirtschaftssystem retten als unsere natürlichen Lebensgrundlagen.

Schaffen wir einen „New Deal“?

In Wirklichkeit gibt es viele Wege, ihn zumindest an die Kette zu legen: Roosevelts New Deal und die Sozialstaaten der Nachkriegsära haben Steinbecks Monster einige Jahrzehnte lang wirksam im Zaum gehalten. Dass wir es heute wieder mit ihnen zu tun haben, liegt bekanntlich daran, dass der Neoliberalismus seit den Achtzigern wieder Privatisierung, Deregulierung, Steuersenkung und Kürzung von Sozialleistungen erfolgreich propagiert hat. Ob es uns Heutigen gelingt, national und global einen „Green New Deal“ zu erreichen, der das größte Chaos noch verhindert, ist eine offene Frage. Alternative Modelle gibt es durchaus: Gemeinwohlökonomie zum Beispiel, regionale Währungen, Bemühungen um internationale Steuergerechtigkeit und fairen Handel.

Wir sprechen ja hin und wieder vom „Raubtierkapitalismus“. Steinbeck hatte das treffend beschrieben: Im Unterschied zu tierischen Beutegreifern – ein Löwe ist irgendwann satt und wird faul und friedlich – ist der Appetit der Investoren und Konzerne freilich grenzenlos. In jeder Hinsicht, denn sie operieren global und bekommen von ihrer Jagd nach Profit nie genug – mehr noch als die politischen Imperien, die Löwen, Adler oder Bären als Wappentiere wählten. Deren Expansionsdrang erschöpft sich hin und wieder.

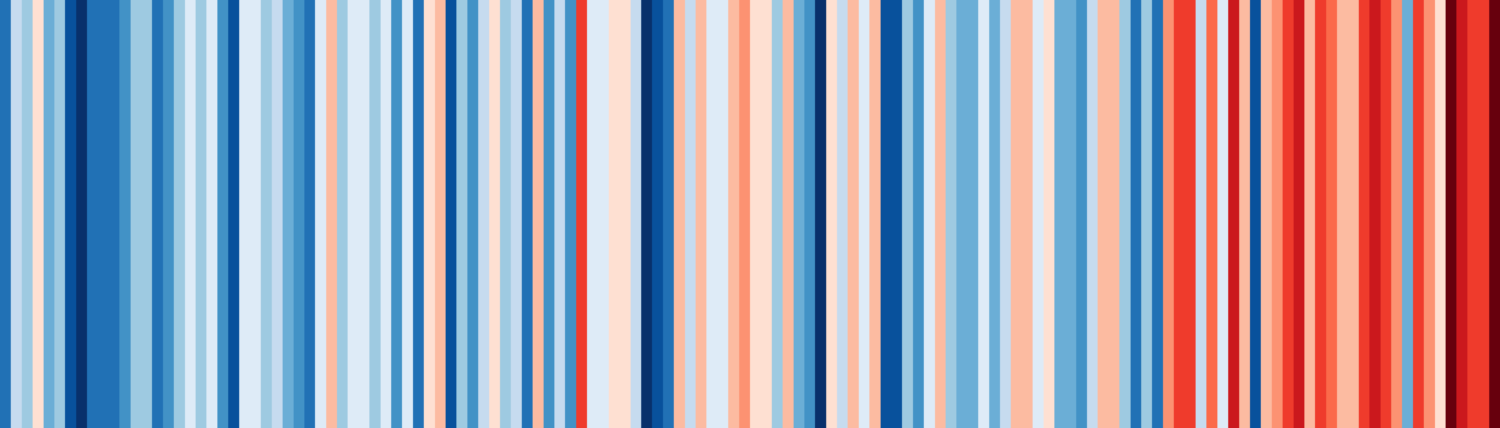

Die geopolitischen Umbrüche, in deren Schatten die biblische Apokalyptik entstand und die sie mit ihren alarmierenden Bildern beschreibt, sind vergleichsweise klein gegen die Risiken, mit denen wir es heute zu tun haben. Kein Wunder, dass wir mittlerweile über „Climate Despair“ diskutieren – das Gefühl, dass aller gut gemeinter Aktivismus nur ein Tropfen auf den heißen Planeten ist.

Deshalb ist es so wichtig, über die Monster zu reden: Sie verbreiten die Illusion, es gebe keinen anderen Weg als sich ihnen zu fügen, ganz offensiv. Es ist also kein Wunder, dass wir das Gefühl haben, ständig gegen den Wind zu segeln. Kein Wunder, dass wir immer wieder ins Zweifeln geraten, ob überhaupt Aussicht auf Erfolg besteht. Aber das bedeutet Umkehrschluss auch: Wir sind tatsächlich stärker, als wir uns gerade fühlen. Und unser Widerstand ist alles andere als zwecklos. In den folgenden Kapiteln werden wir sehen, welche Ressourcen uns dabei zur Verfügung stehen.

Ein kleines Volk wie jener Rest Israels, der die babylonische Gefangenschaft überlebt hatte, war vordergründig machtlos gegen die gewaltigen Imperien. Doch da war ja noch der unbeirrbare Glaube an einen lebendigen Gott, der das Seufzen und Klagen der Unterdrückten hört: Der Albtraum aller Gewaltherrscher, denn seine Aktivität in dieser Welt zielt auf ihre Entmachtung. Das Echo dieser Hoffnung findet sich nicht nur bei Daniel, im jüngsten Buch des Ersten Testamentes, sondern auch im Lobgesang der Maria im Lukasevangelium. Es verbindet beide Teile der Bibel wie eine Brücke:

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:

Lukas 1,51-53

Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;

er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben

und lässt die Reichen leer ausgehen.