Wie alles begann

Neue Philosophie und neue gesellschaftliche Organisationsmodelle stützten sich gegenseitig. Es kam zu gewaltigen kulturellen Aufbrüchen — Renaissance, Humanismus, Reformation — und zum Aufbruch in fremde Gegenden der Erde, um sie zu entdecken und zu unterwerfen. Für mehrere Jahrhunderte war Europa dem Rest der Welt militärisch und bald auch wirtschaftlich überlegen. Dazu trugen die Technik, insbesondere die Waffentechnik, die Zerstörungskraft europäischer Kriegsschiffe und neue Organisationsformen der Wirtschaft wie Aktiengesellschaften bei. Ströme von Silber aus Südamerika kurbelten die Wirtschaft an.

Ein neues Bild der Natur

Unter dem Einfluss dieser Aufbrüche entwickelten neuzeitliche Theoretiker Denkmodelle, die die neuen Machtverhältnisse widerspiegelten. Die Natur wurde immer stärker als reines Material angesehen, der unbegrenzten menschlichen Vefügbarkeit unterworfen. Berühmt ist die Unterscheidung zwischen res extensa und res cogitans, die René Descartes (1596-1650) eingeführt hat: auf der einen Seite die unbelebten Körper, die vor allem geometrisch zu definieren sind, auf der anderen Seite der denkende, bewusste Mensch, der selbstverständlich die unbelebten Dinge (einschließlich seines eigenen Körpers) beherrscht.

Ein neues Gesellschaftsmodell

Das entstehende Bürgertum schuf ein neues Lebens- und Wirtschaftsmodell, das sich nach und nach aus den feudalen Schranken ebenso befreite wie aus der Vormundschaft der Kirche. Auch in dieser Erfahrung ist begründet, dass Freiheit der entscheidende bürgerliche Wert ist. Die Einbindung in ein größeres Ganzes konnten die frühen Bürger sich nur als Bevormundung vorstellen. Ihre Erfahrung war, dass sie als ungebundene, eigenverantwortliche Individuen wesentlich mehr erreichen konnten.

Es war diese Freisetzung des Individuums, die die bürgerlichen Gesellschaften Europas und Nordamerikas so ungemein erfolgreich machte. Befreit von traditionellen Bindungen, religiöser Scheu und statischen Weltbildern begann das weiße europäische Individuum, sich die Welt zu unterwerfen. Zuerst waren es vor allem Männer, aber je länger, desto mehr ergriff diese Dynamik auch die Frauen. So betrat ein neuer Akteur die Bühne der Weltgeschichte. Zunächst begriff kaum jemand, dass damit eine Macht entfesselt war, die die Welt tiefgreifender revolutionieren würde, als es ein antiker Imperator jemals fertiggebracht hatte.

Es war diese Freisetzung des Individuums, die die bürgerlichen Gesellschaften Europas und Nordamerikas so ungemein erfolgreich machte. Befreit von traditionellen Bindungen, religiöser Scheu und statischen Weltbildern begann das weiße europäische Individuum, sich die Welt zu unterwerfen. Zuerst waren es vor allem Männer, aber je länger, desto mehr ergriff diese Dynamik auch die Frauen. So betrat ein neuer Akteur die Bühne der Weltgeschichte. Zunächst begriff kaum jemand, dass damit eine Macht entfesselt war, die die Welt tiefgreifender revolutionieren würde, als es ein antiker Imperator jemals fertiggebracht hatte.

Daneben lebten die allermeisten Menschen immer noch auf dem Lande und von der Landwirtschaft. Es sollte noch lange dauern, bis der Aufbruch auch bei ihnen ankam.

Salopp zusammengefasst hat Dietmar Dath die politisch-ökonomische Seite des jahrhundertelangen Prozesses so:

Beginnend mit der Renaissance rödeln in irgendwelchen Städten oder Stadtstaaten, erst in Italien, später sogar irgendwann in Deutschland, Händler und andere Bürger vor sich hin, akkumulieren Kapital, richten Betriebe ein, die nach einer Weile recht viele Leute arbeitsteilig beschäftigen, verwissenschaftlichen die Produktion, geraten mit dem Adel aneinander, erzielen ökonomisch derartig schlagende Erfolge, dass sie schließlich die kritische Masse erreichen, politischen Druck auszuüben, und organisieren diesen endlich sogar ideologisch (Aufklärung) und politisch (Clubs und andere Verschwörungen). Irgendwann passt dann der Adel mal nicht auf, nämlich unterm Absolutismus, und der ganze Laden geht hoch. Das Bürgertum reißt die Neuordnung der Welt an sich, in Amerika gründet es sogar einen ersten (…) Flächenstaat.

Eine säkularisierte Welt

In diesem Zitat ist schon angezeigt, dass die Bürger sich von Anfang an im Kampf gegen politische und religiöse Bevormundung befanden. Die Erfahrung der furchtbaren Religionskriege des 17. Jahrhunderts bestärkte sie noch in ihrer Abneigung gegen alle religiösen Einflüsse auf das öffentliche Leben. Persönlich mochte der Bürger samt seiner Familie den christlichen Glauben durchaus hochschätzen, aber in die Politik und erst recht in seine Geschäfte wollte er sich weder von grundlos privilegierten Adligen noch von Gott und seiner Kirche hineinreden lassen. Das wäre ein Angriff auf seine Freiheit gewesen.

Religion wurde deshalb in die Privatheit und Innerlichkeit verbannt. De facto diente das Christentum zwar noch oft als Legitimationsgrundlage der Monarchen, die sich als „von Gottes Gnaden“ eingesetzt sahen. Und das „Volk“ war noch lange selbstverständlich christlich geprägt. Grundsätzlich waren aber die bürgerlichen Nationalstaaten der Moderne die ersten säkular verfassten Gesellschaftsformationen, die keine religiöse Legitimation mehr in Anspruch nahmen. Was aber trat an ihre Stelle?

Im Jahrhundert nach der französischen Revolution war es zunächst ein religiös aufgeladener Nationalismus, der dem Einzelnen das Gefühl geben sollte, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Nachdem der Nationalismus aber 1914 und 1939 in die großen Katastrophen der Weltkriege führte, verlor er viel von seiner Überzeugungskraft — auch wenn er nie ganz aus dem Rennen war.

Wohlstand als Legitimationsgrundlage

Neue Legitimationsgrundlage wurde – jedenfalls in den entwickelten Staaten des Westens – immer mehr der wirtschaftliche Erfolg. Und in der Tat war es nun ja vor allem der Markt, der die Gesellschaft zusammenhielt. Man sollte nicht vergessen: erst nach dem Zweiten Weltkrieg erreichten auch die einfachen Leute einen Lebensstandard, der nicht mehr nur knapp oberhalb des Existenzminimums lag.

„Wohlstand für alle“ — hinter diesem Leitbild versammelte sich einmal ganz Deutschland

schrieb Thomas Strobl 2009 in der FAZ im Rückblick auf die Nachkriegszeit und die „Soziale Marktwirtschaft“ Ludwig Erhards. Interessant ist, dass er dieser Idee ausdrücklich eine Funktion zuweist, die früher von Religionen ausgefüllt wurde. Wachsender Wohlstand und Fortschritt schienen in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg als Kitt der Gesellschaft ausreichend; zur Abgrenzung dienten die wirtschaftlich weniger „erfolgreichen“ Staaten des kommunistischen Ostblocks. Und das Ende des „real existierenden Sozialismus“ schien die Überlegenheit des bürgerlichen Dreiklangs von Kapitalismus, Demokratie und säkularem, weltanschaulich nicht festgelegtem Staat endgültig zu bestätigen.

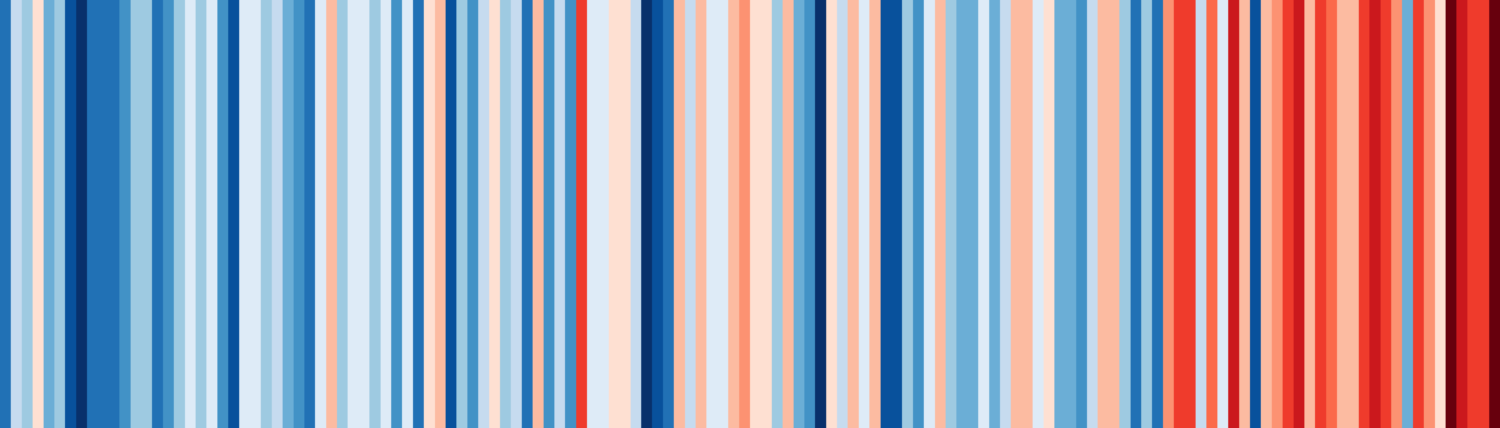

Heute zeigt sich der Kapitalismus – je länger desto klarer – als eine Macht, die sich anschickt, den ganzen Planeten unbewohnbar zu machen. Gerade seine Unabhängigkeit von explizit religiöser Legitimation sorgt dafür, dass das menschliche Potential sich in einer bisher nie gekannten, ungebremsten Weise entfalten kann. Denn jede Form von Religion setzt Menschen auch Grenzen. Jede Religion weist auf Gesetzmäßigkeiten und Akteure hin, die der menschlichen Verfügungsgewalt überlegen sind. Deswegen lassen sich Religionen ja auch von denen missbrauchen, die ihre Herrschaft mit Tabus und Ängsten tief im Inneren der Menschen absichern wollen. Die Bürger hatten schon etwas Richtiges erkannt, als sie solche Grenzen im Namen der Freiheit attackierten.

Eine permanente Verflüssigung aller Selbstverständlichkeiten

Weil in dieser Tradition das moderne bürgerliche Denken unaufhörlich daran arbeitet, alle Grenzen immer weiter zurückzudrängen, vergrößert es die menschlichen Handlungsmöglichkeiten ins vorher Undenkbare. Zur neuzeitlich-bürgerlichen Aufklärung hatte einst Rousseaus Parole „Zurück zur Natur!“ gehört. Diese angebliche Natur wurde nun aber in jedem Jahrhundert weiter dekonstruiert. „Wo Natur zu sein schien, soll Entscheidung werden“ – so könnte man Sigmund Freuds bekanntes Diktum („Wo Es war, soll Ich werden“) abwandeln.

Immer weniger scheint selbstverständlich festzustehen, immer mehr ist dem menschlichen Zugriff prinzipiell erreichbar: andere Himmelskörper, menschliches und tierisches Erbgut, Gehirnstrukturen und Informationsverarbeitung, die Länge des menschlichen Lebens, Familien- und Geschlechtsrollen, Berufsbilder, Bildungsniveaus, Baustoffe und Werkmaterialien. Der menschengeschaffene, billige Kunststoff, bzw. das Plastik in seiner Formbarkeit ist – mindestens ein – Symbol dieser Expansion menschlicher Freiheit.

Alles steht – jedenfalls grundsätzlich – immer wieder auf dem Prüfstand und harrt einer Neudefinition. Verdrängt wird dabei die Frage, wer die Macht hat, dabei seine Vorstellungen durchzusetzen, und wer nicht. Der Glanz des Neuen, Fortschrittlichen überstrahlt sie. Wer den Anschluss an diese Modernisierungsfront verliert, setzt sich dem dringenden Verdacht aus, vorgestrig und vielleicht sogar reaktionär oder Schlimmeres zu sein.

Modernisierung als Herrschaftsinstrument

Der französische Philosoph Bruno Latour beschreibt in seinem Buch „Das terrestrische Manifest“ (2018) diese Modernisierungserzählung als ein Deutungsmuster, das in den letzten 200 Jahren alle anderen Themen dominierte und kontaminierte. Es dient als Herrschaftsinstrument, um alle berechtigten Anfragen an die Modernisierung von vornherein zu disqualifizieren:

Seit Langem schon schmähen die Verfechter der Minus-Globalisierung alle, die sich gegen deren weitere Entwicklung stemmen, als Hinterwäldler und Altvordere, die lediglich an ihr eigenes Stückchen Land denken und sich gegen alle Risiken schützen, indem sie sich in ihrem kleinen Zuhause einbunkern!

…

Damit dieses bockige Volk sich rührt, haben die Globalisierer unter ihm den großen Hebel der Modernisierung angebracht. Seit zwei Jahrhunderten lässt sich mittels des Zeitpfeils bestimmen, wer nach vorne prescht – die Moderniserer, die Fortschrittlichen – und wer zurückbleibt. Im Schlachtruf „Modernisiert euch!“ ist nichts anderes gemeint als: Jeder Widerstand gegen die Globalisierung wird sofort mit Illegitimität geschlagen.